投資信託を購入する際、投資信託の名前だけで投資の判断をすることは、あまりにも困難です。例えば、株式ファンドという名前でも、どの程度のリスクをとっていくのか?国内の株式のみに投資するのか?外国の株式にも投資するのか?といったことが分かりません。

これでは投資判断が出来ないため、販売会社は"目論見書"というもので、投資信託の内容を投資家に伝えます。

これから、目論見書の概要・発行理由・重要項目を解説していきたいと思います。

概要

まず始めに、目論見書とはどんなものか?について解説したいと思います。

目論見書とは、購入しようとしている投資信託が、どういったものであるかを解説する書類です。

ここでは、発行対象者・内容・発行のタイミングについて解説します。

発行対象者は、投資信託を購入しようとしている投資家です。目論見書の内容は、ファンドの分類・投資方針と投資制限・ベンチマーク・投資リスク・各種手数料などです。目論見書の発行のタイミングは、投資信託購入時です。

発行理由

目論見書の概要について解説してきました。次に、なぜ発行するのか?について解説していきます。

目論見書の発行理由には、投資家の保護・法律の規定があります。

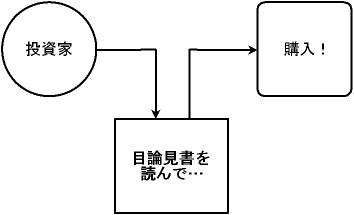

投資家を保護するしくみは、先ほど説明した、目論見書を投資信託購入時に発行しなければならないことにあります。投資信託を販売する際、目論見書を発行しなければ、投資信託を売れないようにすることで、投資家がよく分からないままファンドを購入してしまうことを防ぎます。

また、目論見書を発行することは、法律(証券取引法第13条)で定められています。

図:投資家保護のための目論見書発行

重要項目

目論見書の発行理由についてはお分かり頂けたと思います。次に、重要な"投資信託の特徴とコストを表す項目"について解説していきます。

投資信託の特徴とコストを表す項目には、投資方針と投資制限・投資リスク・各種手数料があります。

投資方針と投資制限には、投資対象とするもの(=投資方針)と、しないもの(=投資制限)が書いてあります。

投資リスクには、投資対象に投資することで、受けるリスクが記載されています。例)為替リスク、信用リスクなど。

各種手数料には、申込(=購入)手数料、信託手数料とその内訳、解約手数料と信託財産留保額、その他の手数料が書かれています。